新規事業開発2.0:解釈学的循環による新たな総合の試み【第3回】

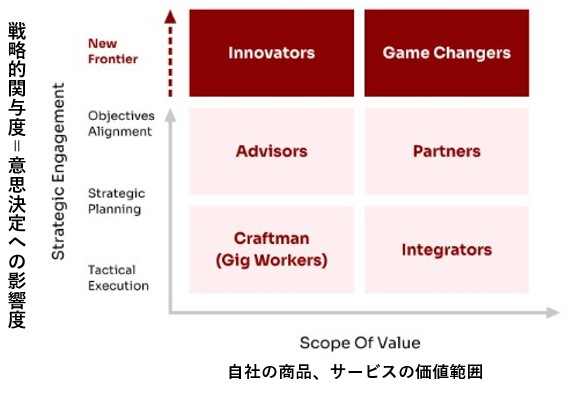

本論考は、長年B2B企業への経営、事業支援を行う中での知見を整理、体系化する試みです。B2B企業の戦略的ポジショニングを「戦略的エンゲージメント」と「価値範囲」という二軸で整理し、持続的競争優位の構築と進化経路を提示する包括的フレームワークをご紹介します。特徴的な6つのポジション(クラフトマン、インテグレーター、アドバイザー、パートナー、イノベーター、ゲームチェンジャー)を定義し、各ポジション間の連続的・非連続的進化パターンを実証的事例と理論的仮説に基づいて解説します。

このフレームワークによって、従来の戦略理論(ポーターの競争戦略、資源ベース理論、動的能力論)を統合しながら、さらにデジタル経済における「一時的競争優位」の時代に対応する実践的指針を提供することを目指します。さらに、組織デザイン、リーダーシップ、業界・文化的特性との適合性にも踏み込む分析を試みました。戦略的選択と組織実装の両面から企業の持続的成長への洞察となれば幸いです。

B2Bビジネスの戦略環境は過去10年で劇的に変化しました。競合・顧客ニーズの複雑化やグローバル化、拍車をかけるデジタル技術の急激な進歩により、企業の市場ポジショニングは短期的な戦術的選択ではなく、長期的競争優位と持続的価値創造を規定する極めて重要な戦略要因となっています。特に昨今のデジタルトランスフォーメーションの加速と業際(業界の境界線)の曖昧化は、多くのB2B企業にリ・ポジショニング(自社の『立ち位置』再定義)の決断を迫っているとも言えます。この新たな競争環境に対応するため、本稿では「戦略的エンゲージメント(Strategic Engagement)」と「価値範囲(Scope of Value)」という二軸によるポジショニングマトリックスを元に論考を進めます。この枠組みは、企業が「顧客との関係性の深さ」と「提供価値の広さ」という二つの次元で自社のポジションを理解し、それを連続的あるいは非連続的に進化させるための指針の一助となれば幸いです。

本フレームワークは、従来のポーター型競争戦略(差別化・コストリーダーシップ・集中戦略)や資源ベース理論(RBV)によるインナーリソースからの視点、さらにはTeece, Pisano, & Shuenらの動的能力論(Dynamic Capabilities – Dynamic capabilities and strategic management 1997)による動的環境適応に関する視点の統合を試みています。加えて、Christensenの破壊的イノベーション理論やMooreのビジネスエコシステム論も包含することで、複雑化する現代のB2B市場における企業の戦略的選択肢を包括的に捉えようとしています。

特に、本稿では図表の左下(Craftsman)から右上(Partner)へと向かう「価値階層構造」に注目します。この階層構造の中で企業が辿る4つの連続的進化パターンと、既存の枠組みを超える非連続的進化(New Frontier)の双方を分析します。さらに、こうした戦略的進化を実現するための組織デザインやリーダーシップの具体策、D’Aveniらが指摘する「エフェメラル(短期的)競争優位」の時代における戦略的柔軟性の確保についても議論し、生成AIなどのデジタル経済における最新動向まで踏み込み試考を重ねます。

>> つづき